Rechtspopulismus am filmischen Beispiel Eine Deutsche Partei

Abschnittsübersicht

-

Anlässlich der Idee, den Film Eine deutsche Partei gemeinsam mit dem Regisseur Simon Brückner den Schulkinowochen Niedersachsen, IG Metall Wolfsburg und Stadtjugendring Wolfsburg zu schauen, ist diese Einheit entstanden.

-

Diese Modul orientiert sich an den anerkannten fachlichen Prinzipien politischer Bildung. Eine wichtige Referenz ist dabei der "Beutelsbacher Konsens", der in den 1970er Jahren formuliert wurde, und seither besonders für die formale politische Bildung auf drei zentrale didaktische Leitgedanken verweist:

I. Überwältigungsverbot.

Es ist nicht erlaubt, den Schüler - mit welchen Mitteln auch immer - im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der "Gewinnung eines selbständigen Urteils" zu hindern . Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen Politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der - rundum akzeptierten - Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers.

2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.

Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer nicht sogar eine Korrekturfunktion haben sollte, d. h. ob er nicht solche Standpunkte und Alternativen besonders herausarbeiten muss, die den Schülern (und anderen Teilnehmern politischer Bildungsveranstaltungen) von ihrer jeweiligen politischen und sozialen Herkunft her fremd sind.

Bei der Konstatierung dieses zweiten Grundprinzips wird deutlich, warum der persönliche Standpunkt des Lehrers, seine wissenschaftstheoretische Herkunft und seine politische Meinung verhältnismäßig uninteressant werden. Um ein bereits genanntes Beispiel erneut aufzugreifen: Sein Demokratieverständnis stellt kein Problem dar, denn auch dem entgegenstehende andere Ansichten kommen ja zum Zuge.

3. Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren,

sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen. Eine solche Zielsetzung schließt in sehr starkem Maße die Betonung operationaler Fähigkeiten ein, was eine logische Konsequenz aus den beiden vorgenannten Prinzipien ist. Der in diesem Zusammenhang gelegentlich - etwa gegen Herman Giesecke und Rolf Schmiederer - erhobene Vorwurf einer "Rückkehr zur Formalität", um die eigenen Inhalte nicht korrigieren zu müssen, trifft insofern nicht, als es hier nicht um die Suche nach einem Maximal-, sondern nach einem Minimalkonsens geht.

^ Quelle: Hans-Georg Wehling (1977): Konsens à la Beutelsbach? Nachlese zu einem Expertengespräch. In: Siegfried Schiele / Herbert Schneider (Hrsg.): Das Konsensproblem in der politischen Bildung. Stuttgart, S. 173 - 184, hier S. 179f.

-

Die AfD wurde 2013 im Protest gegen die Eurorettungspolitik gegründet. 2017 gelang ihr der Einzug in den Bundestag. Ihre offene Hinwendung zum Rechtsextremismus haben der AfD bisher nicht geschadet.

AfD-Umhängetasche am Gründungsparteitag 2013: Die kontrollierte Auflösung der Währungsunion und damit die Abschaffung des Euro war zu Beginn die wesentliche Hauptforderung der AfD. (© dpa) Gründung als eurokritische Partei

Mit der 2013 gegründeten Alternative für Deutschland (AfD) hat sich zum ersten Mal in der Bundesrepublik eine Partei am rechten Rand des Parteiensystems flächendeckend etablieren können. Entstehungshintergrund war die im Gefolge der internationalen Finanzmarktkrise ab 2010 ausbrechende Krise der Europäischen Währungsunion, deren Bewältigung durch die EU und ihre Mitgliedstaaten die AfD als grundsätzlich verfehlt ansah. Politikwissenschaftler apostrophierten die AfD in ihrer Gründungs- und Aufbauphase als liberal-konservativ ausgerichtete "eurokritische", aber noch nicht als rechtspopulistische Partei. Erst ab 2014 begann sie - angetrieben durch ihre Wahlerfolge in den ostdeutschen Ländern - ein rechtspopulistisches und rechtsextremes Profil herauszubilden.

Die Vorgeschichte der AfD lässt sich bis zum Maastrichter Vertrag von 1992 zurückverfolgen, mit dem die Einführung der gemeinsamen europäischen Währung beschlossen wurde. Nach einer erfolglosen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht im Oktober 1993 hatte sich eine Gruppe von Euro-Gegnern um den früheren bayerischen FDP-Vorsitzenden Manfred Brunner entschlossen, den Widerstand politisch fortzusetzen und die Partei "Bund Freier Bürger" gegründet. Dieser bettete die Kritik an der europäischen Einheitswährung in ein weiter gefasstes rechtspopulistisches Konzept ein, das auch Themen wie Kriminalitätsbekämpfung und Zuwanderung ansprach. Die Verknüpfung konservativer und liberaler Elemente, die an das Erfolgsrezept der österreichischen FPÖ erinnerte, wurde von der AfD zwanzig Jahre später in ähnlicher Form übernommen. Joachim Starbatty, der einer der Kläger gegen den Maastricht-Vertrag und 1994 für kurze Zeit stellvertretender Bundesvorsitzender des BFB gewesen war, gehörte im September 2012 zu den Gründungsmitgliedern der von Bernd Lucke, Konrad Adam, Alexander Gauland und anderen ins Leben gerufenen "Wahlalternative 2013", aus der kurz darauf die AfD hervorging.

Den unmittelbaren Entstehungsanlass der neuen Partei kann man zeitlich ziemlich exakt auf dem 25. März 2010 datieren. An diesem Tag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel direkte Finanzhilfen an die von der Eurokrise besonders hart getroffenen Griechen in einer Rede vor dem Bundestag ausgeschlossen, um dem ersten Rettungspaket für Griechenland auf dem wenige Stunden später stattfindenden EU-Gipfel dennoch zuzustimmen (Niedermayer 2015: 177). Merkels Rechtfertigung ihrer Entscheidung als "alternativlos" wurde zum geflügelten Wort und Aufhänger für die Namensgebung der Wahlalternative und AfD.

Eine Schlüsselrolle im Gründungsprozess spielte der Hamburger Volkswirtschaftsprofessor Bernd Lucke. Dieser hatte im Herbst 2010 ein "Plenum der Ökonomen" ins Leben gerufen, dessen eurokritische Appelle über die Grenzen der Fachöffentlichkeit aber zunächst nicht hinauswirkten. Politische Schubkraft entwickelte das Thema erst mit der sich 2011 abzeichnenden Verstetigung der Rettungspolitik durch die Einführung eines dauerhaften Stabilitätsmechanismus (ESM), der auch in den Regierungsparteien CDU/CSU und FDP auf Vorbehalte stieß. Unter dem Titel "Bündnis Bürgerwille" formierte sich nach der Zustimmung des Bundestags zum ESM Mitte 2012 eine überparteiliche Sammlungsbewegung gegen die Europolitik, der neben einer Reihe von Unions- und FDP-Politikern auch die späteren Protagonisten der AfD angehörten; außer Lucke zählten hierzu z.B. der frühere Industrieverbandspräsident Hans-Olaf Henkel und die Initiatorin der christlich-fundamentalistischen Internetplattform "Zivile Koalition" Beatrix von Storch. Der entscheidende Schritt zur Parteigründung erfolgte mit der von Lucke, Konrad Adam und Alexander Gauland lancierten "Wahlalternative 2013". Diese strebte für die Bundestagswahl zunächst eine Zusammenarbeit mit den "Freien Wählern" an, was aber im ersten Probelauf bei der niedersächsischen Landtagswahl Anfang 2013 nicht den erhofften Wahlerfolg brachte. Grundsätzliche Zweifel an der Kampagnenfähigkeit der sich eher als kommunalpolitische Kraft verstehenden Freien Wähler veranlassten Lucke, Adam und Gauland schließlich, mit der AfD das Projekt einer eigenen Partei zu betreiben.

Auf dem Berliner "Gründungsparteitag" am 13. April 2013 - gut zwei Monate nach der offiziellen Gründung am 6. Februar - wurden Bernd Lucke, Konrad Adam und Frauke Petry zu gleichberechtigten Sprechern des Parteivorstandes gewählt. Dank ihrer guten Ressourcenausstattung, die sie auch den Beziehungen zur mittelständischen Wirtschaft verdankte, gelang der AfD ein schneller Organisationsaufbau. Die schon vor dem Parteitag angelaufene Gründung der 16 Landesverbände war im Mai 2013 abgeschlossen; die Partei zählte zu dieser Zeit rund 10.000 Mitglieder. Die AfD konnte viele Überläufer in ihren Reihen begrüßen, die fast ausnahmslos aus dem Lager der bürgerlichen Parteien stammten, dort allerdings nur aus dem zweiten Glied. So waren Lucke und Gauland vorher in der CDU gewesen, während Henkel nach einem Umweg über die Freien Wähler von der FDP zur AfD gefunden hatte (Decker 2016: 13 ff.).

Bernd Lucke (rechts) war als einer der Sprecher des Vorstandes lange Zeit auch das prägende Gesicht der AfD. Als Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl zog er - wie auch der frühere BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel (links) - 2014 für die Partei in das Europäische Parlament ein. (© picture-alliance/dpa)

Verfehlter Einzug in den Bundestag 2013

Bei der Bundestagswahl 2013 und der am selben Tag in Hessen stattfindenden Landtagswahl verfehlte die AfD den Einzug in die Parlamente nur knapp. Umso größer war ihr Triumph bei der Europawahl im Mai 2014, als sie 7,1 Prozent der Stimmen erreichte und - angeführt von Spitzenkandidat Lucke - sieben Abgeordnete in das Europaparlament entsenden konnte. Diese wurden in die mehrheitlich aus Vertretern der britischen Konservativen bestehende Fraktion der "Europäischen Konservativen und Reformer" (EKR) aufgenommen. Auch bei den zeitgleich mit der Europawahl in zehn Bundesländern stattfindenden Kommunalwahlen zogen viele AfD-Kandidaten in die Gemeindevertretungen und Stadträte ein.

Die Bundestagswahl- und Europawahlkampagnen der AfD standen ganz im Zeichen ihrer Kernforderung - einer kontrollierten Auflösung der Währungsunion. Dennoch war die AfD keine "Ein-Themen-Partei". Zum einen band sie die Eurokritik in ein stark marktliberal ausgerichtetes Programm ein. Zum anderen formulierte sie in der Familien-, Geschlechter- und Zuwanderungspolitik konservative bzw. restriktive Positionen, wobei die von ihr abgelehnte "ungeordnete Zuwanderung in die Sozialsysteme" die ökonomischen und kulturellen Konfliktlinien miteinander verknüpfte.

Hinwendung zu rechtspopulistischen und migrationskritischen Forderungen

Dass die Zuwanderungsfrage der eigentliche Nährboden für eine rechtspopulistische Partei sein würde, hatte sich in der Bundesrepublik bereits 2010 mit der sogenannten Sarrazin-Debatte angedeutet. Je mehr sich die öffentliche Diskussion vom Euro wegbewegte, umso stärker trat die Migrationskritik als neues Kernthema der AfD hervor und umso mehr verschoben sich die innerparteilichen Gewichte vom Wirtschaftsliberalismus zum Nationalkonservatismus. Begünstigt wurde der Rechtsruck durch die erfolgreich verlaufenen Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Spätsommer 2014, die die dortigen Landesverbände als Bestätigung ihrer Linie auffassten, den wirtschaftsliberalen Kurs zugunsten einer breiteren rechtspopulistischen Plattform zu überwinden. Ein vom Anführer des rechtsnationalen Flügels, dem Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke, mit initiiertes Papier "("Erfurter Resolution") stellte den gemäßigten Kurs der Parteispitze offen in Frage. Gleichzeitig traten ehemalige Mitglieder der Republikaner, der Schill-Partei und der Partei "Die Freiheit" der AfD reihenweise bei und drängten in ihre Vorstände (Lewandowsky 2018: 162 f.).

AfD-Parteitag in Essen: Frauke Petry entschied die Abstimmung um das Amt der "Ersten Sprecherin" für sich. Bernd Lucke - zuvor das Gesicht der Partei - trat wenig später aus der Partei aus. (© picture-alliance/dpa)

Spätestens Anfang 2015 zeichnete sich ab, dass die mehrheitlich aus Vertretern der Gemäßigten bestehende Parteiführung den Rückhalt der Funktionäre und Mitglieder der AfD verloren hatte. Lucke versuchte die Kontrolle durch eine Satzungsänderung zurückzugewinnen, laut der die AfD nach einer kurzen Übergangsphase nur noch von einem Vorsitzenden - ihm selbst - geführt werden sollte. Obwohl ihm der Bremer Parteitag Ende Januar 2015 darin folgte, konnte der Beschluss die Zuspitzung des innerparteilichen Machtkampfes und Luckes Niederlage gegen Petry bei der Wahl des/der Vorsitzenden auf dem Essener Parteitag Anfang Juli 2015 nicht mehr verhindern. Lucke stemmte sich gegen die Abwahl, indem er im Vorfeld des Parteitages seine Anhänger in einem eigenen Verein, dem "Weckruf 2015" versammelte. Dieser nahm die Spaltung der AfD vorweg. Bis Ende August verließ rund ein Fünftel der mittlerweile 21.000 Mitglieder die Partei, darunter neben Lucke selbst mit Henkel, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel und Joachim Starbatty die meisten Protagonisten des wirtschaftsliberalen Flügels. Die Mehrheit der Weckruf-Mitglieder befürwortete die Gründung einer neuen europakritischen Partei unter Luckes Führung. Diese blieb aber bei den nachfolgenden Wahlen so erfolglos, dass sie 2017 auf eine Kandidatur bei der Bundestagswahl verzichtete.

Hatte die AfD bei den Hamburger und Bremer Bürgerschaftswahlen im Januar bzw. Mai 2015 den Einzug in die Parlamente noch knapp geschafft, so drückten die innerparteilichen Querelen ihre bundesweiten Werte nun deutlich unter die Fünfprozentmarke. Erst die ab September 2015 einsetzende Flüchtlingskrise, die Alexander Gauland in einer ebenso ehrlichen wie entlarvenden Äußerung als "Geschenk" für seine Partei bezeichnete, sollte die Wende bringen. Als Sprachrohr und Protestanker einer durch den unkontrollierten Flüchtlingszuzug tief verunsicherten Bevölkerung wurde die AfD in den Umfragen regelrecht nach oben katapultiert. Islamistische Terroranschläge, die nach Paris, Brüssel und Nizza im Dezember 2016 auch die deutsche Hauptstadt Berlin erreichten, und die Übergriffe überwiegend maghrebinischer Migranten auf Frauen am Silvesterabend 2015/2016 in Köln spielten ihr dabei ebenso in die Hände wie der Streit innerhalb der Regierung über die "Asylpakete" und die Kritik von Teilen der Union am Kurs der eigenen Kanzlerin. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März 2016 lag die AfD mit 15,1 bzw. 12,6 Prozent erstmals auch im Westen zweistellig, in Sachsen-Anhalt erreichte sie mit 24,3 Prozent das bisher beste Ergebnis einer rechtspopulistischen oder -extremistischen Partei bei Landtagswahlen überhaupt. Die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern (20,8 Prozent) und Berlin (14,2 Prozent) im September 2016 setzten die Erfolgsserie fort.

Das von einem Mitgliederparteitag in Stuttgart im Mai 2016 verabschiedete erste Grundsatzprogramm knüpfte mit seiner marktliberalen Handschrift an die Leitsätze aus dem Gründungsjahr an. Dies täuschte über die wahren Kräfteverhältnisse innerhalb der AfD nach dem Erstarken des national-konservativen Flügels hinweg, dessen Vertreter nicht nur für eine Zusammenarbeit mit der als islam- und fremdenfeindlich eingestuften Pegida-Bewegung eintraten, sondern zum Teil auch offene Kontakte zum NPD-Umfeld der Neuen Rechten pflegten (Häusler / Roeser 2015). Über den Umgang mit den rechtsextremen Tendenzen gab es im Bundesvorstand und den einzelnen Landesverbänden erbitterte Kontroversen. Symptomatisch dafür war das bereits unter Lucke eingeleitete und von Petry fortgeführte Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke, das sich über drei Jahre hinzog, bevor es vom Thüringer Landesschiedsgericht im Mai 2018 eingestellt wurde.

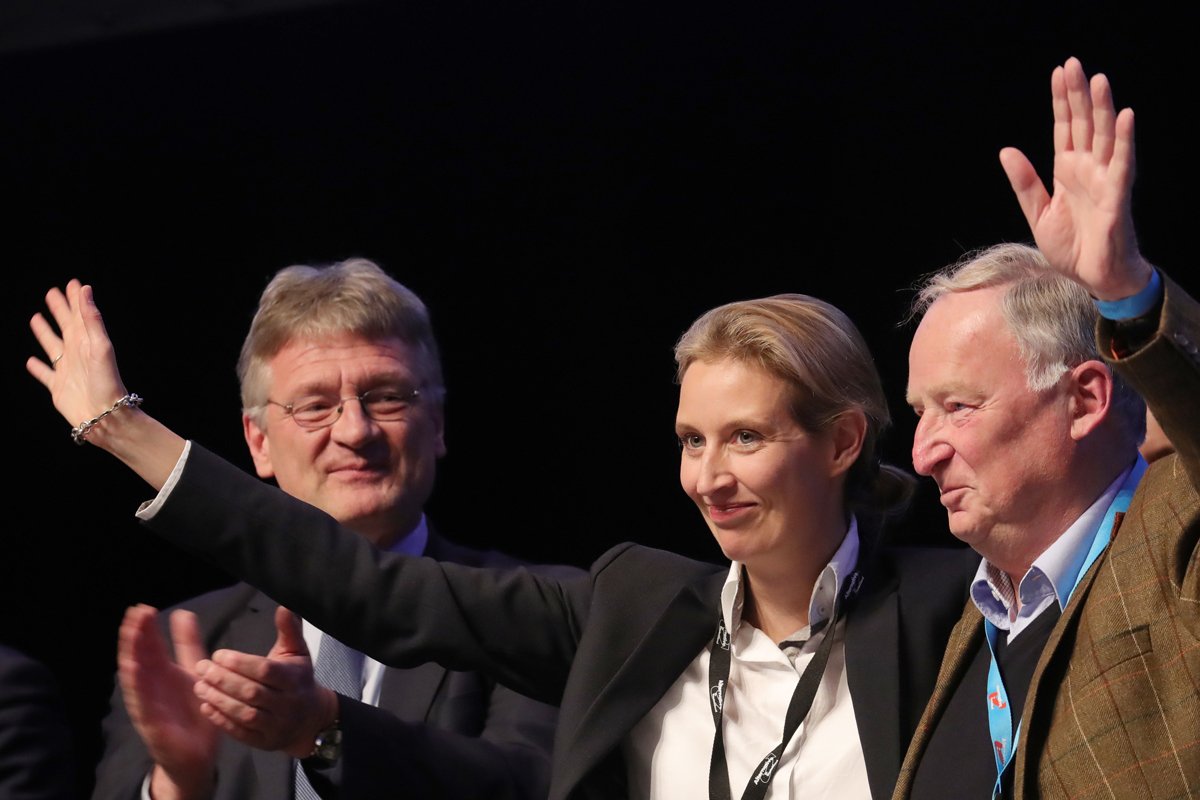

Bei den Landtagswahlen im Saarland (März 2017) sowie in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen (Mai 2017) konnte die AfD erneut ungefährdet in die Landtage einziehen. Dass die Ergebnisse diesmal hinter den Rekordwerten von 2016 zurückblieben, führten Beobachter vor allem auf ihr schlechtes Erscheinungsbild und die weiter voranschreitende Radikalisierung zurück; so hatte etwa Höcke das Berliner Holocaust-Mahnmal in einer Rede im Januar 2017 als "Denkmal der Schande" bezeichnet. Hinzu kamen personelle Machtkonflikte, die zu den inhaltlichen und richtungspolitischen Auseinandersetzungen teilweise querlagen. Mit ihrem eigenmächtigen Führungsstil brachte Petry so viele Parteifreunde gegen sich auf, dass sie ihre Ambitionen auf einen der beiden Spitzenkandidatenplätze für die Bundestagswahl begraben musste. Neben Alexander Gauland wurde vom Kölner Wahlparteitag an ihrer Stelle Alice Weidel gewählt, die nach der Bundestagswahl zusammen mit Gauland den Fraktionsvorsitz übernahm.

Alice Weidel und Alexander Gauland, nachdem sie zum Spitzenduo der AfD zur Bundestagswahl gewählt wurden. Im Hintergrund: AfD-Sprecher Jörg Meuthen. (© dpa)

Einzug in den Bundestag

Nach den Auseinandersetzungen und Dämpfern des Frühjahrs überraschend war das mit 12,6 Prozent deutlich zweistellige Resultat bei der Bundestagswahl. Die AfD landete damit als größte der kleinen Parteien vor FDP, Linken und Grünen und gewann 94 Mandate. Nach der Wiederauflage der Koalition von Union und SPD führte sie formal die Opposition im Bundestag an. Als AfD-Kandidatin errang Petry in Sachsen eines von drei Direktmandaten der Partei. Nach der Wahl erklärte sie ihren Austritt aus Fraktion und Partei und kündigte die Gründung der "blauen Partei" an, die aber ähnlich wie Luckes ALFA bzw. LKR zu keiner nennenswerten Schwächung der AfD führte. Als Nachfolger von Petry wurde der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland, der trotz seiner klaren Verortung auf dem national-konservativen Flügel inzwischen zur wichtigsten Leit- und Integrationsfigur der Partei aufgestiegen war, vom Hannoveraner Parteitag im Dezember 2017 neben Jörg Meuthen zum zweiten gleichberechtigten Bundessprecher gewählt.

Erstarken rechtsextremer Kräfte

Obwohl die AfD in Umfragen und Wahlen weiter erfolgreich war und im Herbst 2018 auch den Einzug in die beiden noch verbliebenen Landtage in Bayern und Hessen schaffte, ließ sich der tiefe innerparteiliche Riss, den das Erstarken der rechtsextremen Kräfte hinterließ, spätestens ab 2019 nicht mehr kitten. Nachdem Meuthen sich mit dem von Höcke und dem Brandenburger Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz angeführten "Flügel" - dem organisatorischen Netzwerk der völkisch-nationalistischen Strömung in der AfD - lange Zeit arrangiert hatte, nahm er die vom Verfassungsschutz im März 2020 veröffentlichte Einstufung des Flügels als "gesichert rechtsextremistisch" zum Anlass, dessen formale (Selbst)Auflösung zu betreiben und Kalbitz aus der Partei hinauszudrängen. Für die Annullierung von Kalbitz' Mitgliedschaft aufgrund falscher Angaben beim Parteieintritt stimmte eine knappe Mehrheit des Bundesvorstandes. Gauland, der sein Amt als Parteisprecher Ende 2019 an Tino Chrupalla abgegeben hatte, stellte sich in der Auseinandersetzung ebenso wie dieser gegen Meuthen.

Dass letzterer die Machtprobe knapp gewann, änderte allerdings nichts am Kräfteverhältnis zwischen beiden Seiten, die sich jetzt noch unversöhnlicher gegenüberstanden. Weil die AfD 2019 bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen erneut wesentlich bessere Ergebnisse erzielte als im Westen, verspürten die vor allem in den dortigen Landesverbänden stark vertretenen Flügel-Leute keinen Druck, die Partei tatsächlich zu verlassen. Im Februar 2022 zog Meuthen aus seinem schwindenden Rückhalt im Bundesvorstand die Konsequenz und erklärte den Austritt aus der Partei. Dem vorausgegangen war die gegen seinen Willen getroffene Entscheidung, das CDU-Mitglied Max Otte als Kandidat der AfD für die Bundespräsidentenwahl zu nominieren. Mit dem Abgang des wichtigsten Exponenten des gemäßigteren Lagers gewannen die radikalen Kräfte endgültig die Oberhand - sie stellen seit dem Bundesparteitag in Riesa etwa 60 Prozent der Delegierten und zwei Drittel der Vorstandsmitglieder. Die Entwicklung von einer überwiegend rechtspopulistischen zu einer überwiegend rechtsextremen Partei haben durch die Verfassungsschutzbehörden inzwischen ihr amtliches Siegel erhalten, die die AfD heute in elf der 16 Bundesländer beobachten.

Tino Chrupalla und Alice Weidel präsentieren die AfD-Kampagne "Unser Land zuerst!". Die beiden führen seit Ende 2019 gemeinsam die Partei. (© picture-alliance/dpa, Bernd von Jutrczenka)

Neben den personellen und Richtungsstreitigkeiten offenbarten die Rechtspopulisten in ihrer Oppositionsrolle ein hohes Maß an inhaltlicher Orientierungslosigkeit. Den Anspruch, die Regierung Merkel "treiben zu wollen", konnten sie nicht einlösen. Während das Flüchtlingsthema an Bedeutung verlor, versäumte es die AfD, ihre diffusen Anti-Haltungen beim Klimaschutz in eine konzise und öffentlich wahrnehmbare Gegenposition zur Regierungspolitik zu übersetzen. Noch eklatanter zeigte sich diese Schwäche während der Coronakrise, wo die Führung eine klare Linie vermissen ließ und Teile der Partei und Anhängerschaft sich im weiteren Verlauf unverhohlen an die Seite der Corona-Leugner stellten (Ruhose 2022). Zusammen mit den internen Querelen führte das Fehlen eines erkennbaren politischen Angebots dazu, dass die AfD in den Umfragen zurückfiel und erstmals seit 2017 keine zweistelligen Werte mehr erreichte. Das Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021 fiel gemessen daran mit 10,3 Prozent noch einigermaßen glimpflich aus. Es beruhte vor allem auf dem guten Abschneiden in Ostdeutschland, wo die AfD im Vergleich zu 2017 nur geringfügige Verluste zu beklagen hatte, während sie im Westen etwa ein Viertel ihrer vormaligen Wählerschaft verlor. Durch den Wechsel von der Großen zur Ampelkoalition büßte die AfD 2021 zugleich die symbolträchtige Rolle als stärkste Oppositionspartei ein, die ihr bis dahin im Bundestag besondere Aufmerksamkeit gesichert hatte.

Machtstrategische Isolation im Parteiensystem

Auch machtstrategisch bewegte sich die Partei infolge ihrer Radikalisierung zunehmend in eine Sackgasse. Ihr vermeintlicher Coup in Thüringen im Februar 2020, als die von Höcke geführte Landtagsfraktion die Abwahl des populären Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zusammen mit den Stimmen von CDU und FDP herbeiführte, entpuppte sich als Pyrrhussieg. Die AfD-Abgeordneten hatten im dritten Wahlgang nicht für den eigenen Kandidaten Christoph Kindervater, sondern für die FDP-Politiker Thomas Kemmerich gestimmt und diesem so in das Amt des Ministerpräsidenten verholfen. Das von den meisten Beobachtern und den anderen Parteien als unwürdige Trickserei empfundene Manöver nötigte Union und FDP, sich von den Rechtspopulisten fortan noch stärker abzugrenzen. Die besonders bei der CDU in Teilen von deren ostdeutschen Landesverbänden feststellbaren Öffnungstendenzen für eine Zusammenarbeit mit der AfD erlitten dadurch einen Rückschlag (Decker / Ruhose 2021).

Der Abwärtstrend setze sich bei den Wahlen 2022 zunächst fort - in Schleswig-Holstein verpasste die AfD sogar erstmals den Wiedereinzug in den Landtag, bevor die Energiepreiskrise ab Mitte des Jahres für eine neuerliche Trendwende sorgte und die Partei in den Umfragen und Wahlergebnissen wieder nach vorne brachte. Ähnlich wie bei der Flüchtlingskrise 2015/16 profitierten die Rechtspopulisten von der massiven Verunsicherung, die die Bevölkerung durch den kriegsbedingten Gasmangel und die rapide ansteigende Inflation erfasste und die sie mit ihren Angstkampagnen zusätzlich schürte - bis hin zur Warnung vor einem Dritten Weltkrieg. Die kritischen Töne gegenüber Russland und Putin, die zu Beginn des Krieges auch in der AfD zu vernehmen waren und für heftige innerparteiliche Kontroversen sorgten, gerieten darüber bald in Vergessenheit.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz "CC BY-NC-ND 4.0 - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International" veröffentlicht. Autor/-in: Frank Decker für bpb.de

-

Der Verfassungsschutz sieht Anhaltspunkte dafür, dass die AfD verfassungsfeindlich ist. Das geht aus einem detaillierten und geheimen Gutachten hervor, das wir in voller Länge veröffentlichen. Das Dokument gehört in die Öffentlichkeit und nicht in einen Panzerschrank, aus vielen Gründen.

-

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz "CC BY-NC-ND 4.0 - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International" veröffentlicht. Autor/-in: Frank Decker für bpb.de

-

Für alle drei Landtagswahlen des Jahres 2017 stimmt die frühere Erkenntnis nicht mehr, dass Rechtsaußenparteien vor allem von jüngeren Wählern gewählt werden. Armin Pfahl-Traughber analysiert, wer der AfD im Saarland, in Schleswig-Holstein und in NRW seine Stimme gab.

-

Wie hält es die AfD mit der Demokratie? Öffentlich wie privat dürfte diese Frage weiterhin kontrovers diskutiert werden, auch wenn mit André Poggenburg jüngst ein bekannter Vertreter des rechtsnationalen "Flügels" die Partei verlassen hat. Tom Thieme analysiert das Verhältnis der AfD zum Rechtsextremismus.

-

-

-

Was ist eigentlich Rechtspopulismus? Hier kurz und einfach erklärt. Ausführlicher und trotzdem übersichtlich beschrieben findet ihr den Begriff im Online-Dossier "Rechtsextremismus" der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb: http://www.bpb.de/glossar-rechtsextre... Getextet von Toralf Staud, Johannes Radke, Heike Kleffner und FLMH. Eingesprochen von Jungschauspielern/-innen.

-

Für eine ganze Reihe von fremdenfeindlichen Protestparteien hat sich der Begriff "rechtspopulistisch" durchgesetzt. In der Forschung jedoch war lange umstritten, ob rechtspopulistische Parteien über eine gemeinsame ideologische Basis verfügen. Was ist Rechtspopulismus? Wie entsteht er? Welche Bezüge zum Rechtsextremismus gibt es? Der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky von der Universität der Bundeswehr Hamburg spricht über die Genese und den ideologischen Gehalt dieser politischen Strömung.

-

-

-

Eine deutsche Partei - der Podcast ist ein Begleitprojekt des gleichnamigen beobachtenden Dokumentarfilms über die deutsche Rechtspartei AfD. Im Zuge seiner mehrjährigen Recherchen im Inneren der Partei, stieß Simon Brückner (Regisseur) auf viele Fragen, die sich in der beobachtenden Form des Films höchstens indirekt stellen ließen. Nun widmet er sich diesen Fragen im Gespräch mit Wissenschaftlerinnen, Denkern und Journalistinnen, die sich in ihrer ganz eigenen, originellen, oft streitbaren Art mit dem Thema beschäftigen, dem Thema Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, neue Rechtsparteien.

-

Die Webseite zu Eine deutsche Partei, dort findet sich u.a. Pressestimmen, Infomaterial, auch der Mediathekenlink zu 3Sat sowie ein Link zum Podcast:

-

Das Antwortet ChatGPT dazu:

Das Antwortet ChatGPT dazu:

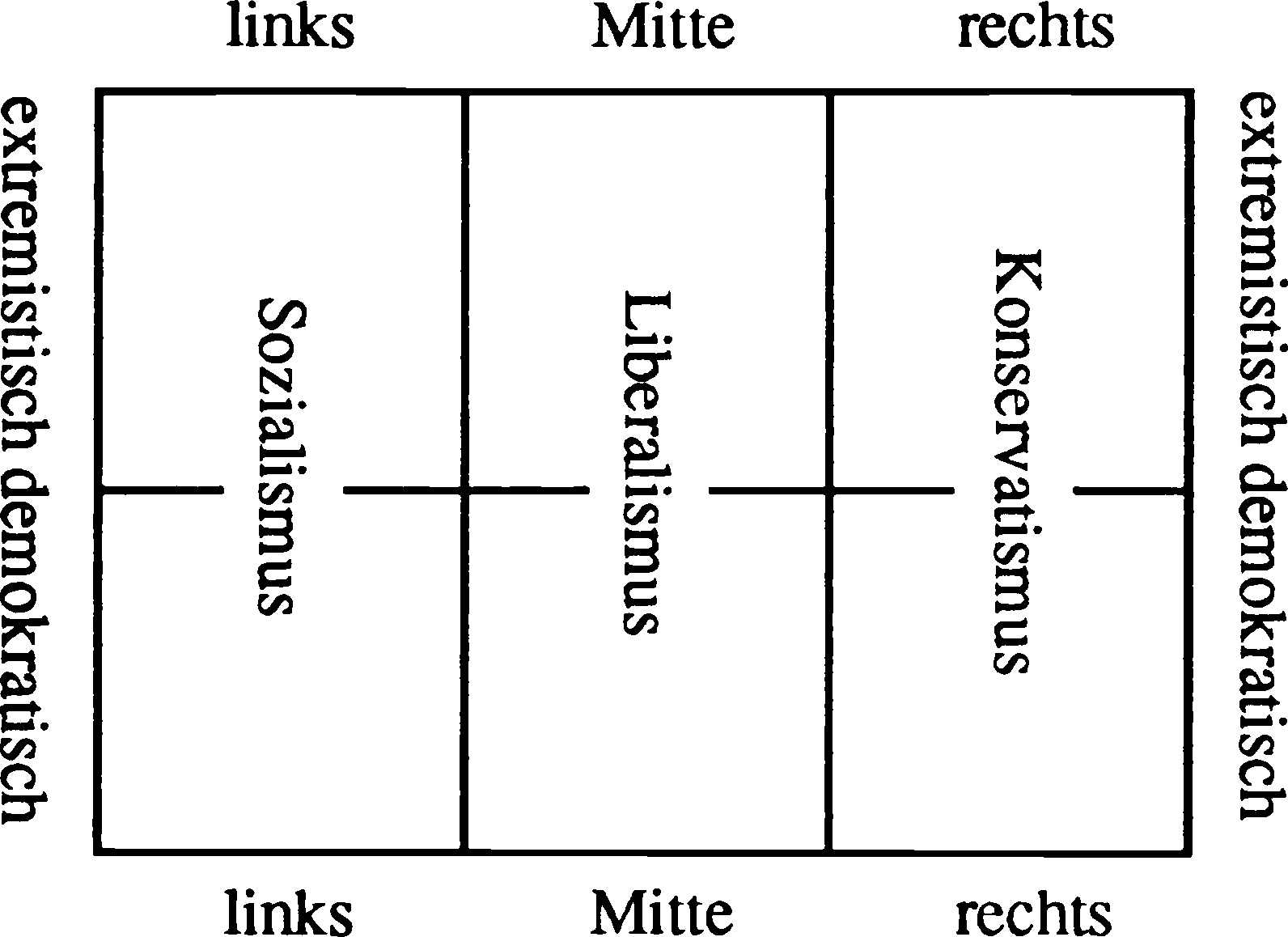

Um Deine Verortung im politischen Spektrum bestimmen zu können, kannst du hier Stellung zu insgesamt knapp 40 Positionen bzw. Fragen beziehen. Die Nutzung des Tests ist selbstverständlich anonym.

Um Deine Verortung im politischen Spektrum bestimmen zu können, kannst du hier Stellung zu insgesamt knapp 40 Positionen bzw. Fragen beziehen. Die Nutzung des Tests ist selbstverständlich anonym.